Por Marcelo di Marco (*)

—Veo que también en el cine es fundamental buscar la precisión en el uso de las palabras —dijo Pukkas no bien Tío Marce y él terminaron de ver el programa “Cosas que no puedes escribir en un guion de cine”—. Nicolás Amelio-Ortiz fue muy claro al aconsejarles a los guionistas en formación que especificaran en el texto mismo qué elementos se necesitan en tal o cual escena de su película.

—Bingo, Pukkas. Según Nico, y estoy completamente de acuerdo con él, “Si vos no usás las palabras correctas para ciertas cosas, es muy fácil que se provoquen malentendidos”. En otro momento del video dice: “Uno no puede interpretar los pensamientos de otra persona”.

—Es decir, no puede andar adivinando.

—Y menos en cuestiones estéticas, Pukkitas. La enseñanza es tan sencilla como esencial, y conviene repetírsela a nuestros lectores con un ejemplo parecido al que dio Nico en su programa: si uno, por exigencias de la historia, necesita incluir en su película un subfusil que pueda ocultarse en la ropa gracias a su tamaño compacto, no debe limitarse a escribir en el guion simplemente la palabra “arma”, porque es muy posible que el armero de la productora se venga al rodaje con una bruta ametralladora, en lugar del relativamente pequeño Uzi que el argumento estaba precisando.

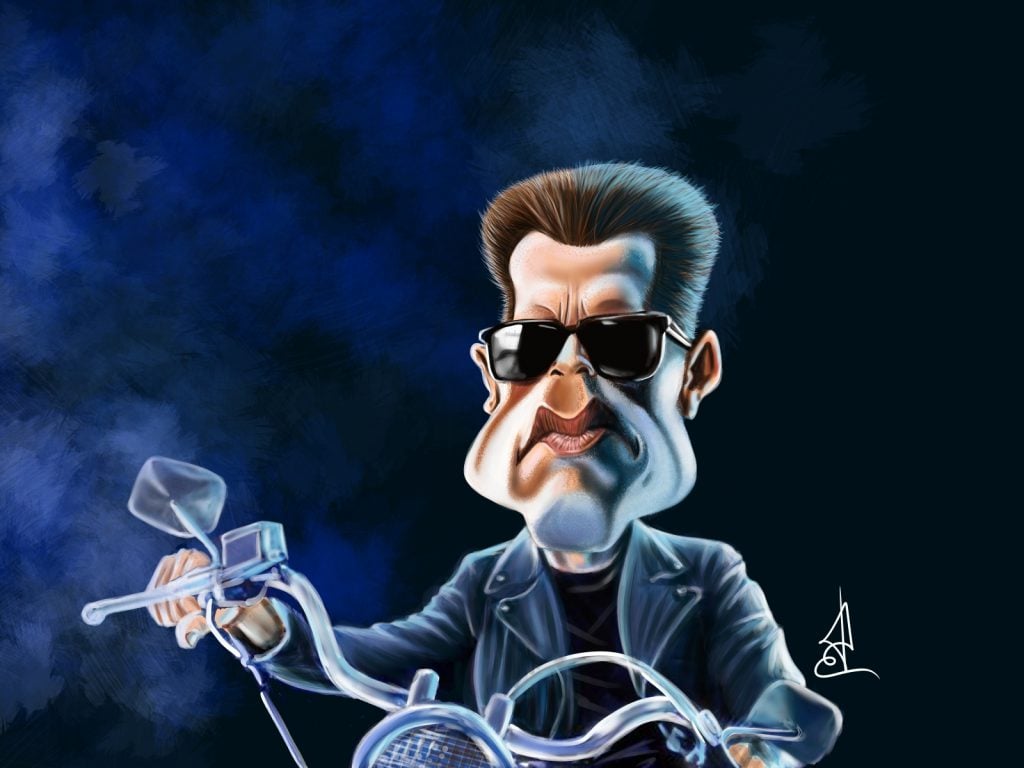

—Como se ve en la escena del tiroteo en el boliche en “Terminator”, con Schwarzenegger convirtiendo espejos y botellas en vidrio molido.

—¡Epa, Pukkas, bien por haberla visto! Y te aclaro que el uso de ese subfusil está explícitamente especificado en el guion de James Cameron.

—Ahora termino de abrochar del todo aquello que nos fumamos recién sobre los hiperónimos y los hipónimos, máster. La culpa de aquel malentendido no habrá sido del armero sino del guionista, que no trabajó muy bien que digamos la telepatía entre el autor y el lector.

—Exacto, porque el hiperónimo arma es sumamente exprimible.

—Como diría su alumna Guadalupe, tiene un grado extremo de naranjez.

—Y más teniendo en cuenta que no toda arma es un arma de fuego. En ese rubro, las posibilidades de conjeturar son lamentablemente infinitas. En inglés son un poco más precisos, porque ellos tienen una palabra para designar al arma de fuego (‘gun’) y otra para referirse a cualquier instrumento que haga daño (‘weapon’).

—¿Por lo tanto, toda ‘gun’ es una ‘weapon’, pero no toda ‘weapon’ es una ‘gun’? Si eso es así, la cerbatana que improvisa Garra de Jaguar en la peli “Apocalypto” vendría a ser una ‘weapon’, como también lo son una espada, un cuchillo o un bate de béisbol.

—Si vamos al caso, Pukkas, empuñada por las manos apropiadas hasta una simple raqueta de tenis puede ser usada como un arma mortal, como sucede en mi cuento “La víctima”, y perdón por la autorreferencia. En la tercera parte de “El Padrino” el personaje Lucchesi es asesinado por un sicario con sus propios anteojos.

—¿Cómo fue, máster? ¿Lo obligaron a ver con sus propios anteojos las más de ocho horas que dura la película “Empire“, de Andy Warhol, hasta que la palmó de aburrimiento?

—No fue tanta la tortura, Pukkas, veo que ostentás un inconcebible nivel de sadismo al haber podido inventar tal suplicio. En “El Padrino parte III”, Calò, un sicario de los Corleone que iba totalmente desarmado al búnker de Lucchesi, le arrebató los anteojos de la cara y con la patilla lo apuñaló en la garganta. Una escena impresionante por lo inesperada. Mirá si en el guion de la película Mario Puzo y Francis Ford Coppola hubieran escrito sencillamente que el personaje Calò “lo mata con un arma” a Lucchesi. Al margen, Coppola dijo en una entrevista que se había metido en un lío con esta escena. La idea era que nadie pudiera entrar en el despacho de Lucchesi con ningún tipo de arma.

—Gran desafío del argumento. ¿Cómo se las arreglaría para liquidarlo?

—Tal cual. Y Coppola y el otro guionista la pensaron y la pensaron, hasta que finalmente idearon esa solución de los anteojos. Y lo hicieron durante el rodaje de la escena.

—Con el ejemplo que puso Nicolás citándolo a usted y sus enseñanzas pasa algo parecido a lo del tremendamente ambiguo concepto de arma.

—Te referís a aquello que escuchamos recién de “La gente sale del lugar”.

—Claro, máster. No se me ocurren dos palabras naranjas más exprimibles que “gente” y “lugar”.

—Es que son dos hiperónimos muy marcados, Pukkas. Todos somos gente, desde el santo al proxeneta, y el concepto de lugar puede cubrir una infinita variedad de sitios que va desde un santuario de la Virgen hasta un fumadero de opio, pasando por la selva amazónica o un laboratorio de análisis clínicos o una cabina telefónica. Tanto los macroespacios como los microespacios son eso mismo: espacios. Por tal razón, porque todos somos gente y todos los lugares son lugares, un lector que recibe esa oración que dice “La gente sale del lugar” tiene tantas cosas para imaginar que al final no imagina ninguna. En realidad no puede imaginar ninguna, porque carece de esos elementos precisos que sólo pueden aportar los hipónimos.

—Y por eso Nicolás dice en el video, siempre citándolo a usted, que es muy distinto escribir “La gente sale del lugar” que “Los niños escapan del teatro”.

—Claro, ahora es otra cosa. Incluso vos viste lo que él explica apoyándose en la precisión de la nueva premisa: en “Los niños escapan del teatro” hay contenida toda una historia.

—¿Y por qué escribiría uno tan ambiguamente, Tío Marce?

—Para no tener que pensar en escribir bien, Pukkas. Así de simple.

—Explíquese, por favor.

—Con todo gusto. Cuando uno se sienta a escribir una historia, acaso tiene en la cabeza un grupo que sale de cierto lugar. Puede ser un batallón saliendo de un cuartel, un equipo de waterpolo saliendo de una pileta o unos feligreses saliendo de la iglesia. ¿Vamos bien?

—Vamos bien.

—Cuando uno escribe su primer borrador, querido Pukkas, y sobre todo cuando se trata de un principiante, las ideas son tan escurridizas que uno no se detiene a pensar si está escribiendo mal o bien. En realidad, no debería detenerse, no le conviene. Lo más importante en esa etapa del trabajo es contar la historia, o al menos bosquejarla. Después verá cómo mejorar eso que redactó. Eso que todavía no es literatura. En realidad, cuando uno va desenvolviendo el argumento en el borrador, no está escribiendo.

—Pero uno le da al teclado como loco, máster. Está tipeando, está escribiendo su texto gracias al uso del teclado. ¿Cómo es que eso no es escribir?

—Contame una cosa, pedazo de archipámpano. ¿Cuando uno graba a sus amigos con el celu, sólo para perpetuar el momento, está haciendo cine?

—Entiendo que no, máster.

—Por qué.

—Por lo que dijo usted recién, porque únicamente quiere grabar para siempre el momento.

—Exacto. En ese caso, uno no tiene una intención (y menos una finalidad) estética. El hecho de que use la cámara del telefonito no quiere decir que esté haciendo cine, aunque el encuadre que use y los desplazamientos de la cámara, pongamos por caso, provengan del lenguaje del cine, de la gramática cinematográfica.

—¿De la misma manera, alguien que está tipeando el borrador de su historia no está escribiendo en sentido estricto? ¿Es eso lo que me quiere decir?

—Lo explicaste con mejores palabras que las mías, Pukkitas. Y ahora te voy a contar un caso que a vos y a nuestros lectores los hará comprender cabalmente la diferencia que hay entre redactar y escribir.

—Adelante, máster, lo escucho con atención.

—No seas redundante, Pukkas.

—Por qué lo dice.

—Porque, si estamos empeñados en buscar la palabra precisa, sabé que no hay modo de escuchar que no sea con atención.

—Ah, entonces lo escucho con mucha atención. ¿Así está bien?

—Así está perfecto, Pukkitas. Más perfecto que una Glock. Y paso a contarte.

(*) Los capítulos anteriores de Con tener talento no te alcanza pueden leerse haciendo clic acá.