Por Nomi Pendzik

Un clásico: hace años, tuve un alumno de secundaria que se negaba a corregir su desesperante ortografía, aduciendo que Roberto Arlt (1900-1942) también cometía errores, y sin embargo todos lo consideraban un gran escritor. Imaginen ustedes cuál era mi respuesta. El mismo Arlt, en el prólogo a su novela ‘Los lanzallamas’, le contestaría así: “Se dice de mí que escribo mal. Es posible. De cualquier manera, no tendría dificultad en citar a numerosa gente que escribe bien y a quienes únicamente leen correctos miembros de su familia”. ¿Escribía mal? En él encontramos originalidad, ironía y una honda captación de la realidad y de la psicología humana, cualidades de las que no cualquier escritor puede ufanarse.

Siempre que se habla de Roberto Arlt se suele aludir al pesimismo filosófico o al realismo, a los atorrantes que viven rumiando mortíferos designios, o al famoso “cross a la mandíbula” con el que él mismo definió su literatura en el mencionado prólogo. Ahí confiesa que, pese a que lo atrae la belleza, “hoy, entre los ruidos de un edificio social que se desmorona inevitablemente, no es posible pensar en bordados”. Sin embargo, ha bordado su escritura con una áspera poesía –como la define Marcelo di Marco– y describió, con ardiente desparpajo, cómo se desmoronaba el edificio social de su tiempo.

El texto que hoy elegí es una de esas maravillosas gemas que componen las ‘Aguafuertes porteñas’, peculiares artículos de costumbres publicados en el diario El Mundo entre 1928 y 1933. En él descubrimos esas pinceladas de “áspera poesía”: imágenes sensoriales vívidas y excepcionales, historias de vida esbozadas en pocas palabras. Y una visión del mundo que retrata la mugre cotidiana y a la vez la trasciende.

Y, además, nos topamos con una escritura fervorosa y punzante que, yendo mucho más allá del lenguaje periodístico con esa pizca de buena literatura que tanta falta nos hace, parte al medio las aterradoras noticias de todos los días.

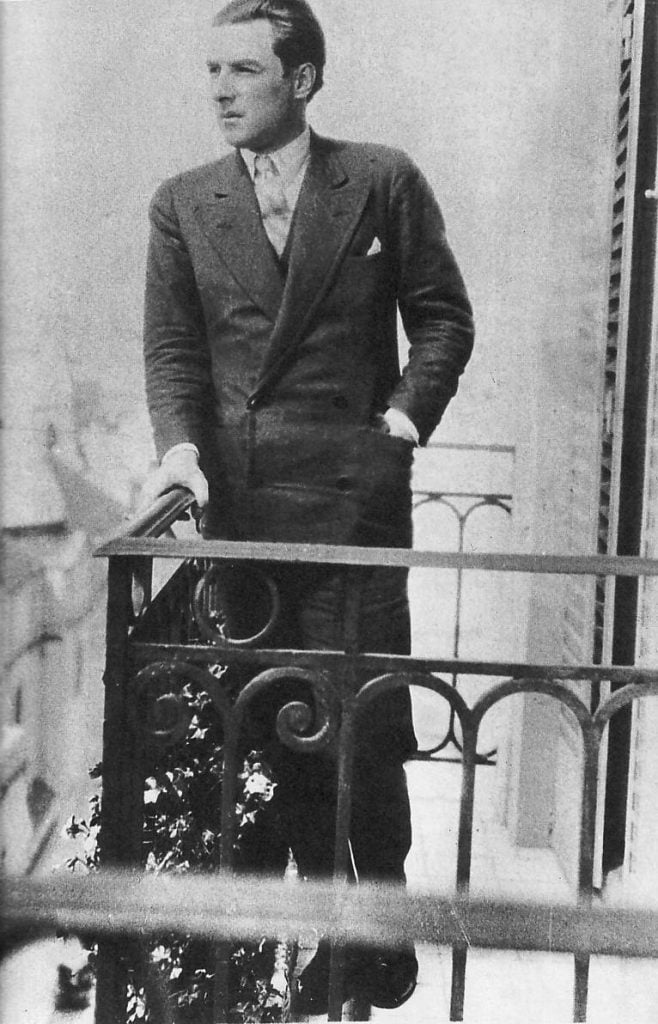

Roberto Arlt, 1935.

“Ventanas iluminadas” de Roberto Arlt

(De ‘Aguafuertes porteñas’)

La otra noche me decía el amigo Feilberg, que es el coleccionista de las historias más raras que conozco:

—¿Usted no se ha fijado en las ventanas iluminadas a las tres de la mañana? Vea, allí tiene argumento para una nota curiosa.

Y de inmediato se internó en los recovecos de una historia que no hubieran despreciado Villiers de L’Isle Adam o Barbey de Aurevilly o el barbudo de Horacio Quiroga. Una historia magnífica relacionada con una ventana iluminada a las tres de la mañana.

Naturalmente, pensando después en las palabras de este amigo, llegué a la conclusión de que tenía razón, y no me extrañaría que don Ramón Gómez de la Serna hubiera utilizado este argumento para una de sus geniales greguerías.

Ciertamente, no hay nada más llamativo en el cubo negro de la noche que ese rectángulo de luz amarilla, situado en una altura, entre el prodigio de las chimeneas bizcas y las nubes que van pasando por encima de la ciudad, barridas como por un viento de maleficio.

¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Cuántos crímenes se hubieran evitado si en ese momento en que la ventana se ilumina, hubiera subido a espiar un hombre?

¿Quiénes están allí adentro? ¿Jugadores, ladrones, suicidas, enfermos? ¿Nace o muere alguien en ese lugar?

En el cubo negro de la noche, la ventana iluminada, como un ojo, vigila las azoteas y hace levantar la cabeza de los trasnochadores que de pronto se quedan mirando aquello con una curiosidad más poderosa que el cansancio.

Porque ya es la ventana de una buhardilla, una de esas ventanas de madera deshechas por el sol, ya es una ventana de hierro, cubierta de cortinados, y que entre los visillos y las persianas, deja entrever unas rayas de luz. Y luego la sombra, el vigilante que se pasea abajo, los hombres que pasan de mal talante pensando en los líos que tendrán que solventar con sus respetables esposas, mientras que la ventana iluminada, falsa como mula bichoca, ofrece un refugio temporal, insinúa un escondite contra el aguacero de estupidez que se descarga sobre la ciudad en los tranvías retardados y crujientes.

Frecuentemente, esas piezas son parte integral de una casa de pensión, y no se reúnen en ellas ni asesinos ni suicidas, sino buenos muchachos que pasan el tiempo conversando mientras se calienta el agua para tomar mate.

Porque es curioso. Todo hombre que ha traspuesto la una de la madrugada, considera la noche tan perdida, que ya es preferible pasarla de pie, conversando con un buen amigo. Es después del café, de las rondas por los cafetines turbios. Y juntos se encaminan para la pieza, donde, fatalmente, el que no la ocupa se recostará sobre la cama del amigo, mientras que el otro, cachazudamente, le prende fuego al calentador para preparar el agua para el mate.

Y mientras que sorben, charlan. Son las charlas interminables de las tres de la madrugada, las charlas de los hombres que, sintiendo cansado el cuerpo, analizan los hechos del día con esa especie de fiebre lúcida y sin temperatura, que en la vigilia deja en las ideas una lucidez de delirio.

Y el silencio que sube desde la calle hace más lentas, más profundas, más deseadas las palabras.

Esa es la ventana cordial, que desde la calle mira el agente de la esquina, sabiendo que los que la ocupan son dos estudiantes eternos resolviendo un problema de metafísica del amor, o recordando en confidencia hechos que no se pueden embuchar toda la noche.

Hay otra ventana que es tan cordial como esta, y es la ventana del paisaje del bar tirolés.

En todos los bares “imitación Munich” un pintor humorista y genial ha pintado unas escenas de burgos tiroleses o suizos. En todas estas escenas aparecen ciudades con tejados y torres y vigas, con calles torcidas, con faroles cuyos pedestales se retuercen como una culebra, y abrazados a ellos, fantásticos tudescos con medias verdes de turistas y un sombrerito jovial con la indispensable pluma. Estos borrachos simpáticos, de cuyos bolsillos escapan golletes de botellas, miran con mirada lacrimosa a una señora obesa, apoyada en la ventana, cubierta de un extraordinario camisón, con cofia blanca, y que enarbola un tremendo garrote desde la altura.

La obesa señora de la ventana de las tres de la madrugada tiene el semblante de un carnicero, mientras que su cónyuge, con las piernas de alambre retorcido en torno del farol, trata de dulcificar a la poco amable “frau”. Pero la “frau” es inexorable como un beduino. Le dará una paliza a su marido.

La ventana triste de las tres de la madrugada es la ventana del pobre, la ventana de esos conventillos de tres pisos, y que, de pronto, al iluminarse bruscamente, lanza su resplandor en la noche como un quejido de angustia, un llamado de socorro. Sin saber por qué, se adivina, tras el súbito encendimiento, a un hombre que salta de la cama despavorido, a una madre que se inclina atormentada de sueño sobre una cuna; se adivina ese inesperado dolor de muelas que ha estallado en medio del sueño y que trastornará a un pobre diablo hasta el amanecer tras las cortinas raídas de tanto usadas.

Ventana iluminada de las tres de la madrugada. Si se pudiera escribir todo lo que se oculta tras de tus vidrios biselados o rotos, se escribiría el más angustioso poema que conoce la humanidad. Inventores, rateros, poetas, jugadores, moribundos, triunfadores que no pueden dormir de alegría. Cada ventana iluminada en la noche crecida es una historia que aún no se ha escrito.